Troubleshooting

Erkennen und Beheben von Fehlern &

Systemstörungen bei BV-Systemen

Ausgangslage: Hohe Systemkomplexität

In der industriellen Automatisierung sind Bildverarbeitungssysteme unverzichtbar geworden, aber ihre Komplexität macht die Fehlersuche zu einer Herausforderung. Eine systematische Herangehensweise ist entscheidend, um die Ursache von Fehlfunktionen zu finden und zu beheben.

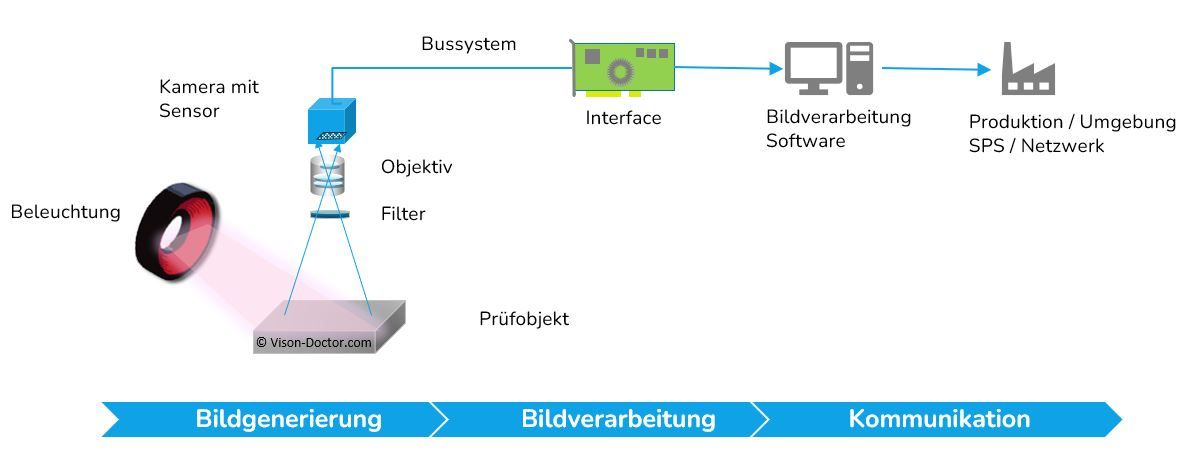

Ein typisches 2D-Bildverarbeitungssystem besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenarbeiten: Beleuchtung, Objektiv mit Filter, Kamera mit Sensor, Bussystem, Interface und Bildverarbeitungssoftware. Probleme können in jedem dieser Bereiche auftreten.

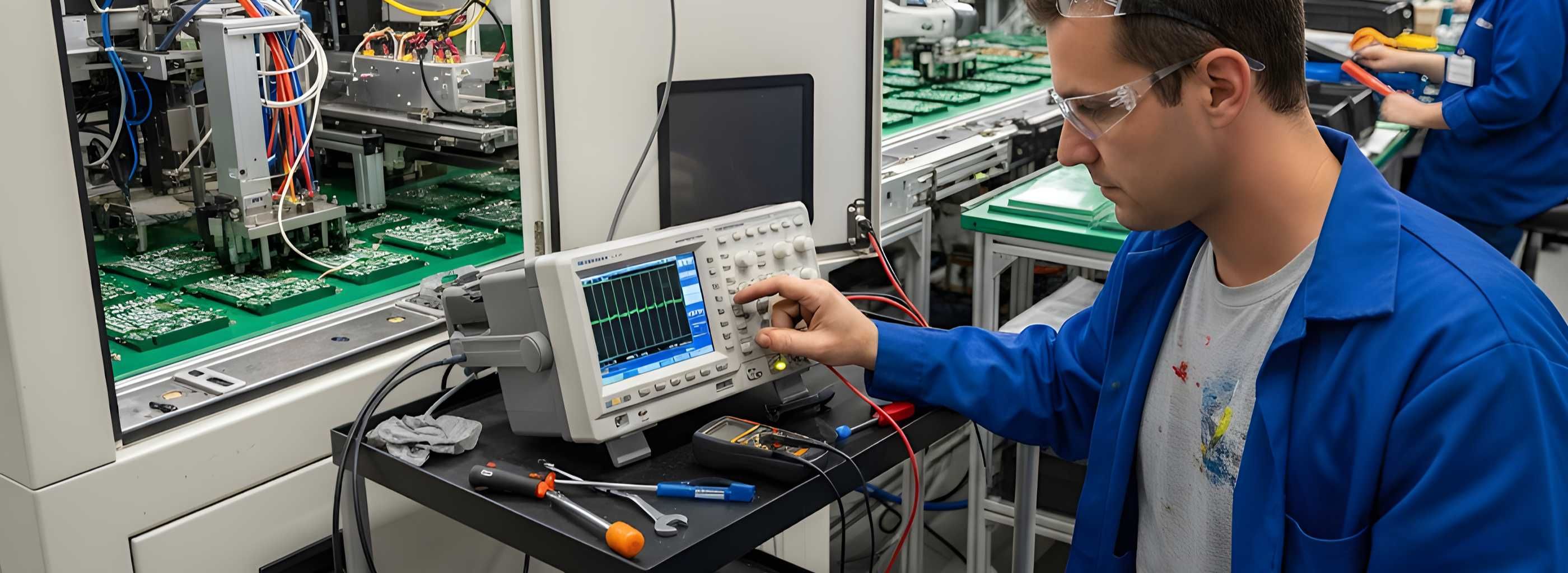

Wo ist nur der Fehler?

Wenn ein industrielles Kameraprüfsystem plötzlich ausfällt oder fehlerhafte Ergebnisse liefert, ist eine schnelle und systematische Fehlersuche unerlässlich. Die Ursachen können vielfältig sein und reichen von einfachen Umwelteinflüssen und mechanischen Veränderungen bis hin zu komplexeren Problemen mit der Software und der Hardware.

Um die Stillstandzeiten zu minimieren, ist es entscheidend, die häufigsten Fehlerquellen wie Beleuchtung, Optik, Kabelbrüche sowie Kommunikations- und Treiberprobleme gezielt zu überprüfen. Ein strukturiertes Vorgehen hilft dabei, die eigentliche Ursache rasch zu identifizieren und das System wieder voll funktionsfähig zu machen.

Systematische, strukturierte Fehlersuche

1. Bleiben Sie ruhig

Der erste Schritt ist, sich Zeit zu nehmen und eine klare Teststrategie zu entwickeln.

2. Testen, Vereinfachen und Ausschließen

Reduzieren Sie die Systemkomplexität, indem Sie Komponenten einzeln testen und die Grundfunktionen prüfen. Testen Sie das System beispielsweise freilaufend ohne SPS-Ansteuerung.

3. Weitere Selbsthilfe

Evtl. gibt es System-Logs in Ihrem Prüfsystem, die weiterhelfen können?

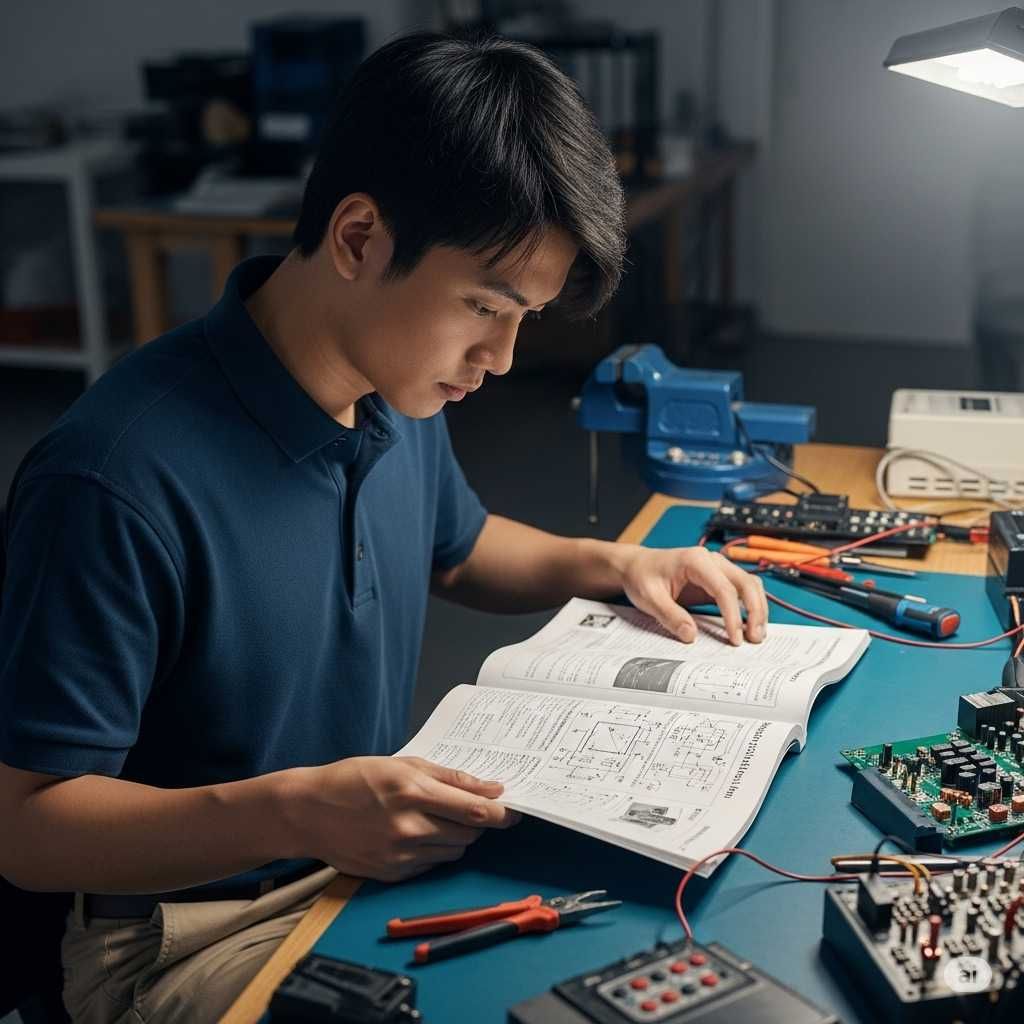

Bevor Sie externe Unterstützung anfordern, konsultieren Sie das Bediener-Manual und die Knowledge Base des Herstellers. Tauschen Sie sich mit erfahrenen Kollegen aus.

4. Kontaktieren Sie den Support

Wenn Sie die Ursache nicht finden können, wenden Sie sich an den offiziellen Hersteller- oder Lieferantensupport. Bereiten Sie alle relevanten Informationen vor, wie z.B. Hard- und Softwareversionen, eine genaue Fehlerbeschreibung und die Schritte, die Sie bereits unternommen haben.

Typische Hardware- und Software-Fehler

Fehlfunktionen können aus verschiedenen Gründen auftreten. Ein strukturiertes Vorgehen hilft, die Ursache schnell einzugrenzen.

Überprüfen Sie:

-

Hardware-Defekte

-

Kabelbruch

-

Kommunikationsfehler

-

Software-Parametrisierung

-

Trigger und Encoder

-

Software-Änderungen

-

Treiber und Firmware

-

Mechanische Änderungen

-

Umwelteinflüsse

-

Optik

-

Beleuchtung

-

Kameraeinheit

-

PC & Interfacekarten

-

Ansteuerung von Aussen (SPS, Netzwerk etc.)

Menschliche Fehler

Stress, Überlastung, Unaufmerksamkeit, Fehlinterpretationen, mangelndes Wissen oder Kommunikationsfehler können zu Problemen führen. Um diese zukünftig zu vermeiden, sind Schulungen, Checklisten, ein Vier-Augen-Prinzip und eine bessere Arbeitsatmosphäre empfehlenswert.

Ein voller Arbeitstag führt leicht zu Fehlern...

- Unaufmerksamkeit

- Stress & Überlastung

- Falsche Fehlinterpretation

- Routineblindheit

- Einschätzung

- Kommunikationsfehler

- Wissenslücken

- Ermüdung

Allgemeine, systembedingte Einflüsse

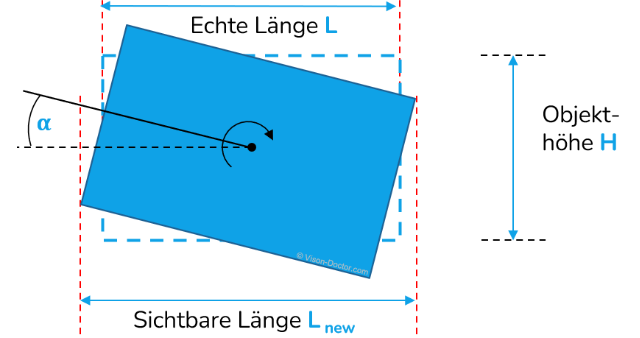

Verkippte Objekte

Schon eine leichte Schräglage des Prüfobjekts kann bei der Längenmessung zu Abweichungen führen. Ein telezentrisches Objektiv kann dieses Problem so gut wie nicht minimieren, eine präzise Positionierung des Objekts bleibt unerlässlich.

Bewegungsunschärfe

Sie tritt auf, wenn sich das Objekt bewegt, während der Sensor belichtet wird. Dies führt zu unscharfen Bildern. Gegenmaßnahmen umfassen eine kürzere Belichtungszeit, stärkere Beleuchtung, eine größere Blendenöffnung oder die Erhöhung der Kameraverstärkung.

Positionierungseffekte

Abweichungen in der X- und Y-Position des Objekts können perspektivische Verzerrungen verursachen. Eine verbesserte mechanische Positionierung oder der Einsatz von telezentrischen Objektiven können hier Abhilfe schaffen.

Umwelteinflüsse

Die Umgebung hat einen erheblichen Einfluss auf die Leistung eines Bildverarbeitungssystems.

Vibrationen

Maschinelle Schwingungen führen zu unscharfen Bildern. Vibrationsdämpfer und die Entkopplung der Hardware können die Auswirkungen reduzieren.

Staub, Schmutz und Nässe

Schmutzpartikel können Linsen verschmutzen und die Elektronik beschädigen. Der Einsatz von IP-zertifizierten Gehäusen oder Luftvorhängen schützt die Komponenten.

Fremdlicht

Störende Lichtquellen von außerhalb (z.B. Fenster oder Deckenlampen) können das Bild überbelichten oder Kontraste mindern. Einhausungen des Systems oder die Verwendung von Bandpassfiltern in Kombination mit monochromatischen LEDs eliminieren dieses Problem.

Hitze

Hohe Temperaturen erhöhen das Sensorrauschen und können die Lebensdauer der Elektronik verkürzen. Kühlgehäuse und Wärmereflexionsfilter sind hier effektive Lösungen.

Elektromagnetische Strahlung

EMV-Störungen können zu falschen Trigger-Signalen oder beschädigten Daten führen. Eine verbesserte Abschirmung, korrekte Erdung und die alternative Verwendung von Glasfaserleitungen sind wichtige Schutzmaßnahmen

Praxisbeispiele für häufige Fehler

Wenn in einem industriellen Kameraprüfsystem Fehler auftreten, ist eine systematische Fehlersuche entscheidend, um die Produktion schnell wiederherzustellen. Die Ursachen können sehr vielfältig sein, daher ist es wichtig, alle möglichen Fehlerquellen zu betrachten. Hier einige typische Szenarien und mögliche Ursachen:

"Bildaufnahme schlägt fehl"

Ein komplett schwarzes Bild ist eines der häufigsten und zugleich verwirrendsten Probleme in der industriellen Bildverarbeitung. Es deutet darauf hin, dass entweder kein Licht die Kamera erreicht oder das Signal auf dem Weg zum PC verloren geht. Die systematische Fehlersuche umfasst hierbei eine genaue Prüfung der Hardware und Software.

1. Grundlegende optische und Beleuchtungsprüfung

-

Beleuchtung an/aus?

-

Überprüfen Sie zunächst, ob die Beleuchtung überhaupt aktiv ist.

-

Sehen Sie, ob das Licht an ist, oder testen Sie es, wie im vorherigen Beispiel beschrieben, separat, um einen Defekt auszuschließen.

-

-

Objektivblende verstellt?

-

Eine häufig übersehene, aber einfache Ursache ist eine versehentlich geschlossene oder verstellte Blende (Iris).

-

Kontrollieren Sie das Objektiv visuell und stellen Sie sicher, dass die Blende vollständig geöffnet ist.

-

2. Hardware- und Kabelprüfung

-

Hardwaredefekte:

-

Sowohl die Kamera als auch die Beleuchtung können defekt sein.

-

Wenn die Beleuchtung funktioniert und die Blende offen ist, kann ein Defekt an der Kamera selbst vorliegen.

-

-

Kabelbruch:

-

Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.

-

Ein Kabelbruch an der Stromversorgung der Kamera, dem Triggerkabel oder dem Bildübertragungskabel (z.B. Ethernet oder USB) kann zum vollständigen Ausfall der Bildaufnahme führen.

-

3. Software- und Trigger-Prüfung

-

Software- / Hardware-Trigger-Konfiguration:

-

Stellen Sie sicher, dass die Trigger-Einstellungen in der Software korrekt sind.

-

Ein falsch konfigurierter Trigger kann dazu führen, dass die Kamera nicht zum richtigen Zeitpunkt auslöst oder die Bildaufnahme komplett verweigert.

-

-

SPS-Trigger In > Strobe Out vorhanden?

-

Überprüfen Sie das Zusammenspiel zwischen SPS, Kamera und Blitzcontroller.

-

Liefert die SPS überhaupt ein Triggersignal? Und wird dieses von der Software in ein "Strobe Out" Signal für die Beleuchtung umgewandelt?

-

-

Freilaufender Test:

-

Schalten Sie die Kamera in den Freilaufmodus (ohne SPS-Trigger).

-

Wenn in diesem Modus ein Bild aufgenommen wird, liegt das Problem bei der Trigger-Kommunikation.

-

4. Erweiterte Diagnose

-

Testen mit Oszilloskop:

-

Zur genauen Überprüfung des Triggersignals kann ein Oszilloskop verwendet werden.

-

Messen Sie, ob das Triggersignal der SPS korrekt am Eingang der Kamera ankommt und ob die Kamera das entsprechende "Strobe Out" Signal sendet.

-

-

Testen mit neuem SW-Programm ohne Tools:

-

Manchmal kann ein Fehler in einem komplexen Software-Programm oder einem spezifischen Tool liegen.

-

Testen Sie die Kamera mit einem einfachen, standardmäßigen Bildaufnahme-Programm des Herstellers, um zu sehen, ob die Bildaufnahme grundsätzlich funktioniert. Wenn ja, liegt das Problem in der Komplexität oder Konfiguration der Hauptanwendungssoftware.

-

"Lichtquelle leuchtet nicht mehr"

Wenn die Beleuchtung in einem industriellen Kamerasystem ausfällt, ist dies oft die offensichtlichste Ursache für fehlerhafte Bilder. Die Fehlersuche sollte hierbei sowohl die Hardware als auch die Software umfassen.

1. Hardware-Prüfung

-

Licht defekt?

-

Die einfachste und erste Prüfung ist, die Beleuchtung unabhängig vom Kamerasystem zu testen.

-

Schließen Sie das Licht direkt an eine passende Stromquelle an, um festzustellen, ob es überhaupt noch leuchtet.

-

Wenn die Beleuchtung selbst nicht funktioniert, liegt ein Defekt vor und sie muss ausgetauscht werden.

-

-

Hardware-Defekt / Kabelbruch

-

Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen zwischen der Steuerung (SPS), dem Blitzcontroller und der Beleuchtung.

-

Ein loser Stecker oder ein beschädigtes Kabel kann die Signalübertragung unterbrechen.

-

Kontrollieren Sie den Blitzcontroller: Zeigt er Statusleuchten oder Fehlermeldungen an?

-

-

Blitzcontroller-Konfiguration

-

Viele Blitzcontroller haben eigene Einstellungen oder eine Benutzeroberfläche.

-

Überprüfen Sie, ob der Controller korrekt konfiguriert ist, insbesondere hinsichtlich der Stromstärke und der Pulsdauer.

-

2. Software-Prüfung

-

SPS-Trigger:

-

Stellen Sie sicher, dass die SPS tatsächlich ein Triggersignal sendet.

-

Überprüfen Sie den Zustand des "Trigger In" Signals an der Kamera oder dem Blitzcontroller.

-

-

Strobe Out-Signal Software:

-

Kontrollieren Sie, ob die Software das "Strobe Out" Signal an den Blitzcontroller sendet, wenn ein Trigger empfangen wird.

-

Dies kann durch die Überwachung des Signals in der Software oder durch das Testen in einem "freilaufenden" Modus ohne SPS-Anbindung geschehen.

-

-

Freilaufender Test:

-

Die beste Methode, um Software- und Triggerprobleme von Hardware zu trennen, ist der "Freilaufende Test".

-

Konfigurieren Sie die Kamera und den Blitzcontroller so, dass das Licht in einem Dauermodus oder in einem intern getriggerten Modus leuchtet, ohne dass ein externes Signal (z.B. von der SPS) erforderlich ist.

-

Wenn das Licht in diesem Modus funktioniert, liegt das Problem in der Ansteuerung durch die SPS oder der Kommunikation zwischen den Geräten.

-

Durch die systematische Abarbeitung dieser Schritte kann die Fehlerquelle rasch lokalisiert und behoben werden, um unnötige Produktionsausfälle zu vermeiden.

Fehlermanagement als professionelle Strategie

Ein industrielles Kameraprüfsystem ist nur so gut wie seine Verfügbarkeit. Treten Fehler auf, können diese nicht nur zu Produktionsstillständen, sondern auch zu Qualitätseinbußen und damit zu hohen Kosten führen.

Ein effektives Fehlermanagement ist daher das A und O, um die Leistungsfähigkeit der Systeme zu sichern und dauerhaft zu optimieren. Es ist weit mehr als nur die reine Fehlerbehebung – es ist ein strategischer Ansatz, der die gesamte Wertschöpfungskette im Blick hat.

Neben der Technik ist eine offene Fehlerkultur essenziell. Dazu gehören eine sorgfältige Dokumentation aller Fehler sowie ein ständiger Austausch durch Feedback und Kommunikation. So wird aus jeder Störung gelernt, um die Systeme kontinuierlich zu verbessern.

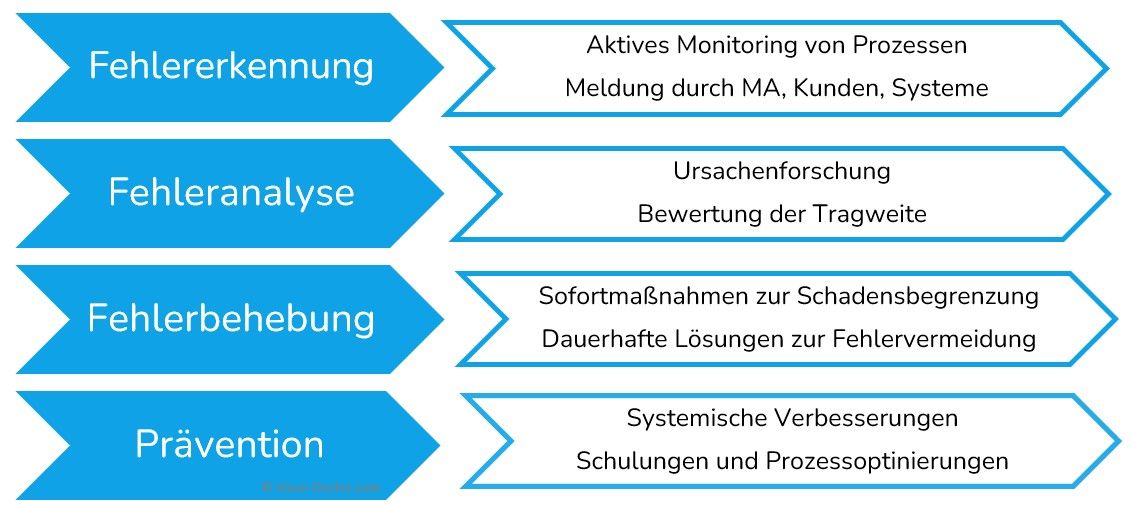

1. Fehlererkennung

Grundlage jeder erfolgreichen Fehlerbehebung ist die frühzeitige Erkennung von Abweichungen. Dies wird durch ein aktives Monitoring der gesamten Prüfprozesse erreicht. Ergänzend dazu sind Mitarbeiter, Kunden und die Systeme selbst wichtige Meldeinstanzen. Durch die Kombination aus technischer Überwachung und menschlichem Feedback können potenzielle Probleme identifiziert werden, bevor sie sich zu ernsthaften Störungen entwickeln.

2. Fehleranalyse

Sobald ein Fehler gemeldet wird, beginnt die kritische Phase der Fehleranalyse. In diesem Schritt wird der Ursache auf den Grund gegangen. Es wird nicht nur ermittelt, was schiefgelaufen ist, sondern auch, warum. Dabei wird die Tragweite des Fehlers bewertet – von einer geringfügigen Abweichung bis hin zu einem potenziellen Produktionsstopp. Diese detaillierte Ursachenforschung ist entscheidend, um die richtigen Maßnahmen einleiten zu können.

3. Fehlerbehebung

Nachdem die Ursache geklärt ist, werden umgehend Maßnahmen zur Fehlerbehebung eingeleitet. Hierbei wird zwischen zwei Arten von Maßnahmen unterschieden:

-

Sofortmaßnahmen: Schnelles Handeln ist jetzt gefragt. Es werden umgehend Maßnahmen zur Schadensbegrenzung umgesetzt, um eine Fortsetzung der Produktion so schnell wie möglich zu gewährleisten.

-

Dauerhafte Lösungen: Parallel dazu werden nachhaltige Lösungen entwickelt, um das Wiederauftreten desselben Fehlers zu verhindern. Das Ziel ist es, die Systemstabilität langfristig zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

4. Prävention

Der letzte und entscheidende Schritt ist die Prävention. Es werden die Erkenntnisse aus der Fehleranalyse genutzt, um systemische Schwachstellen zu beheben. Dies umfasst:

-

Systemische Verbesserungen: Anpassungen an Software und Hardware, um zukünftige Fehlerquellen von vornherein auszuschließen.

-

Schulungen: Mitarbeiter werden geschult, damit diese die Systeme besser verstehen und optimal bedienen können.

-

Prozessoptimierungen: Die Arbeitsabläufe rund um das Prüfsystem werden überprüft und optimiert, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten.

5. Dokumentation & Feedback

Weitere abschließende Schritte:

-

Dokumentation: Jeder Fehler, seine Analyse und die getroffenen Maßnahmen werden sorgfältig dokumentiert. Diese Wissensbasis dient als wertvolle Ressource für zukünftige Optimierungen und Schulungen.

-

Feedback und Kommunikation: Ein ständiger Austausch zwischen allen Beteiligten wird gefördert. Ein offenes Feedback und eine klare Kommunikation ermöglichen es, aus jeder Störung zu lernen und die Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.

Auswahl des perfekten Systems?

Vision-Doctor.com ist ein privates, unabhängiges, nicht-kommerzielles Homepage-Projekt und kein Technologieanbieter oder Systemintegrator. Geeignete Technologien und weitere professionelle Unterstützung erhalten Sie bei den unten aufgeführten Firmen & Partnern.

Bei Bedarf stehe ich gerne für eine schnelle Empfehlung, Kontaktvermittlung und Kurzinfo zur Verfügung.